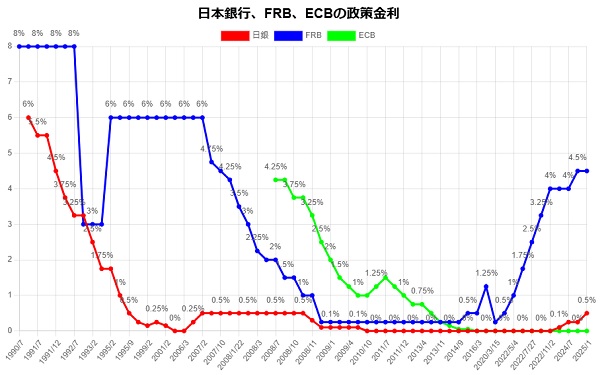

日本銀行 FRB ECBの政策金利(30年推移)日米欧政治経済年表【2025年4月】

日本銀行 FRB ECBの政策金利(30年推移)日米欧政治経済年表【2025年4月】

日本銀行 FRB ECBの政策金利(30年推移)日米欧政治経済年表 メニュー

日本銀行、FRB、ECBの金融政策、日米欧政治経済年表

1989年から2025年までの、日本銀行の政策金利(公定歩合)、FRB(連邦準備制度理事会)の政策金利、ECB(欧州中央銀行)の政策金利、日本銀行総裁、内閣総理大臣、FRB議長、米国大統領、欧州中央銀行総裁などをまとめた。

| 年月 | 日米欧金融政策 政治 経済 |

|---|---|

| 1987年8月 | FRB 第13代 連邦準備制度理事会議長 アラン・グリーンスパン議長(1987年8月11日~2006年1月31日) |

| 1989年1月 | 第41代 大統領 ジョージ・ハーバート・ウォーカー・ブッシュ(1989年1月20日~1993年1月20日) |

| 1989年12月 | 第27代 日本銀行総裁 三重野康(1989年12月17日~1994年12月16日) |

| 1991年2月 | バブル景気終了 |

| 1990年7月 | FRB 政策金利 8.00% |

| 1991年7月 | 日銀 公定歩合 引下げ 6.00% → 5.50% |

| 1991年11月 | 日銀 公定歩合 引下げ 5.50% → 5.00% |

| 1991年11月 | 第78代 内閣総理大臣 宮澤喜一(1991年11月5日~1993年8月9日) |

| 1991年12月 | 日銀 公定歩合 引下げ 5.00% → 4.50% |

| 1992年4月 | 日銀 公定歩合 引下げ 4.50% → 3.75% |

| 1992年7月 | 日銀 公定歩合 引下げ 3.75% → 3.25% |

| 1992年9月 | FRB 政策金利 3.00% |

| 1993年1月 | 第42代 大統領 ビル・クリントン(1993年1月20日~2001年1月20日) |

| 1993年2月 | 日銀 公定歩合 引下げ 3.25% → 2.50% |

| 1993年8月 | 第79代 内閣総理大臣 細川護熙(1993年8月9日~1994年4月28日) |

| 1993年9月 | 日銀 公定歩合 引下げ 2.50% → 1.75% |

| 1993年11月 | 欧州連合(EU)創設(1993年11月1日) |

| 1994年4月 | 第80代 内閣総理大臣 羽田孜(1994年4月28日~1994年6月30日) |

| 1994年6月 | 第81代 内閣総理大臣 村山富市(1994年6月30日~1996年1月11日) |

| 1994年12月 | 第27代 日本銀行総裁 松下康雄(1994年12月17日~1998年3月20日) |

| 1995年2月 | FRB 政策金利 6.00% |

| 1995年4月 | 日銀 公定歩合 引下げ 1.75% → 1.00% |

| 1995年9月 | 日銀 公定歩合 引下げ 1.00% → 0.50% |

| 1996年1月 | 第82・83代 内閣総理大臣 橋本龍太郎(1996年1月11日~1998年7月30日) |

| 1997年4月 | 消費税5%に引き上げ(3%→5%) |

| 1997年11月 | 山一證券(1997年11月24日 自主廃業)、三洋証券(1997年11月4日 経営破綻)、北海道拓殖銀行(1997年11月17日 経営破綻) |

| 1998年3月 | 第28代 日本銀行総裁 速水優(1998年3月20日~2003年3月19日) |

| 1998年6月 | 金融監督庁 設置(1998年6月22日) |

| 1998年6月 | 欧州中央銀行(ECB)設立(1998年6月1日) |

| 1998年7月 | 第84代 内閣総理大臣 小渕恵三(1998年7月30日~2000年4月5日) |

| 1998年9月 | 日銀 公定歩合 引下げ 0.25% |

| 1998年10月 | 日本長期信用銀行(1998年10月23日 経営破綻)、日本債券信用銀行(1998年10月 経営破綻) |

| 1999年1月 | EC加盟国のうち11ヵ国(ドイツ,フランス,イタリア,スペイン,ポルトガル,アイルランド,オーストリア,フィンランド,ベルギー,オランダ,ルクセンブルグ)でユーロ導入(1999年1月1日) |

| 1999年2月 | 日銀 ゼロ金利政策開始(オーバーナイト金利を当初0. 15%に利下げし、その後一層の低下を目指す)(1999年2月12日) |

| 2000年4月 | 第85・86代 内閣総理大臣 森喜朗(2000年4月5日~2001年4月26日) |

| 2000年7月 | 金融監督庁を金融庁に組織改編(2000年7月1日) |

| 2000年8月 | 日銀 ゼロ金利政策解除(オーバーナイト金利引上げ) |

| 2001年1月 | 中央省庁再編(1府22省庁→1府12省庁)(2001年1月6日) |

| 2001年1月 | 第43代 大統領 ジョージ・ウォーカー・ブッシュ(2001年1月20日~2009年1月20日) |

| 2001年2月 | 日銀 公定歩合 引下げ 0.50% → 0.35% |

| 2001年3月 | 日銀 オーバーナイト金利の誘導目標 引下げ 0.25% → 0.15% |

| 2001年3月 | 日銀 公定歩合 引下げ 0.35% → 0.25% |

| 2001年3月 | 日銀 量的緩和政策を導入 |

| 2001年4月 | 第87~89代 内閣総理大臣 小泉純一郎(2001年4月26日~2006年9月26日) |

| 2003年3月 | 第29代 日本銀行総裁 福井俊彦(2003年3月20日~2008年3月19日) |

| 2006年3月 | 日銀 量的緩和政策を解除 |

| 2006年3月 | 日銀 ゼロ金利政策開始(オーバーナイト金利の誘導目標を概ねゼロ) |

| 2006年7月 | 日銀 オーバーナイト金利の誘導目標を引上げ 0%→0.25% |

| 2006年9月 | 第90代 内閣総理大臣 安倍晋三(2006年9月26日~2007年9月26日) |

| 2007年2月 | 日銀 オーバーナイト金利の誘導目標を引上げ 0.25%→0.50% |

| 2007年9月 | 第91代 内閣総理大臣 福田康夫(2007年9月26日~2008年9月24日) |

| 2007年9月 | FRB 政策金利 4.75% |

| 2007年10月 | FRB 政策金利 引下げ 4.75%→4.50% |

| 2007年12月 | FRB 政策金利 引下げ 4.50%→4.25% |

| 2008年1月 | FRB 政策金利 引下げ 4.25%→3.50%(2008/1/22) |

| 2008年1月 | FRB 政策金利 引下げ 3.50%→3.00%(2008/1/30) |

| 2008年3月 | FRB 政策金利 引下げ 3.00%→2.25% |

| 2008年4月 | FRB 政策金利 引下げ 2.25%→2.00% |

| 2008年4月 | 第30代 日本銀行総裁 白川方明(2008年3月20日~2013年3月19日) |

| 2008年7月 | ECB 主要政策金利 引上げ 4.00%→4.25% |

| 2008年9月 | 第92代 内閣総理大臣 麻生太郎(2008年9月24日~2009年9月16日) |

| 2008年10月 | FRB 政策金利 引下げ 2.00%→1.50%(2008/10/8) |

| 2008年10月 | FRB 政策金利 引下げ 1.50%→1.00%(2008/10/29) |

| 2008年10月 | ECB 主要政策金利 引下げ 4.25%→3.75% |

| 2008年11月 | ECB 主要政策金利 引下げ 3.75%→3.25% |

| 2008年 月 | 日銀 オーバーナイト金利の誘導目標を引下げ 0.50%→0.30% |

| 2008年12月 | 日銀 オーバーナイト金利の誘導目標を引下げ 0.30%→0.10% |

| 2008年12月 | FRB 政策金利 引下げ 1.00%→0.25% |

| 2008年12月 | ECB 主要政策金利 引下げ 3.25%→2.50% |

| 2009年3月 | FRB QE1を開始 |

| 2009年1月 | ECB 主要政策金利 引下げ 2.50%→2.00% |

| 2009年3月 | ECB 主要政策金利 引下げ 2.00%→1.50% |

| 2009年4月 | ECB 主要政策金利 引下げ 1.50%→1.25% |

| 2009年5月 | ECB 主要政策金利 引下げ 1.25%→1.00% |

| 2009年9月 | 第93代 内閣総理大臣 鳩山由紀夫(2009年9月16日~2010年6月8日) |

| 2009年1月 | 第44代 大統領 バラク・オバマ(2009年1月20日~2017年1月20日) |

| 2010年3月 | FRB QE1を終了 |

| 2010年6月 | 第94代 内閣総理大臣 菅直人(2010年6月8日~2011年9月2日) |

| 2010年10月 | 日銀 オーバーナイト金利の誘導目標を引下げ 0.10%→0%~0.10% |

| 2010年11月 | FRB QE2を開始 |

| 2011年4月 | ECB 主要政策金利 引上げ 1.00%→1.25% |

| 2011年7月 | ECB 主要政策金利 引上げ 1.25%→1.50% |

| 2011年6月 | FRB QE2を終了 |

| 2011年9月 | 第95代 内閣総理大臣 野田佳彦(2011年9月2日~2012年12月26日) |

| 2011年11月 | ECB 第3代 欧州中央銀行総裁 マリオ・ドラギ(2011年11月1日~2019年10月31日) |

| 2011年11月 | ECB 主要政策金利 引下げ 1.50%→1.25% |

| 2011年12月 | ECB 主要政策金利 引下げ 1.25%→1.00% |

| 2012年4月 | ギリシャ デフォルト |

| 2012年9月 | FRB QE3を開始 |

| 2012年7月 | ECB 主要政策金利 引下げ 1.00%→0.75% |

| 2012年12月 | 第96~98代 内閣総理大臣 安倍晋三(2012年12月26日~2020年9月16日) |

| 2013年4月 | 第31代 日本銀行総裁 黒田東彦(2013年3月20日~2023年4月8日) |

| 2013年4月 | 日銀 政策金利 なし |

| 2013年5月 | ECB 主要政策金利 引下げ 0.75%→0.50% |

| 2013年11月 | ECB 主要政策金利 引下げ 0.50%→0.25% |

| 2014年2月 | FRB 第15代 連邦準備制度理事会議長 ジャネット・ルイーズ・イエレン(2014年2月3日~2018年2月3日) |

| 2014年6月 | ECB 主要政策金利 引下げ 0.25%→0.15% |

| 2014年9月 | ECB 主要政策金利 引下げ 0.15%→0.05% |

| 2014年10月 | FRB QE3を終了 |

| 2015年12月 | FRB 政策金利 引上げ 0.00%~0.25%→0.25%~0.50%(2015年12月17日) |

| 2016年1月 | 日銀 マイナス金利付き量的・質的金融緩和政策の導入 |

| 2016年3月 | ECB 主要政策金利 引下げ 0.05%→0.00% |

| 2016年12月 | FRB 政策金利 引上げ 0.25%~0.50%→0.50%~0.75%(2016年12月15日) |

| 2017年1月 | 第45代 大統領 ドナルド・ジョン・トランプ(2017年1月20日~2021年1月20日) |

| 2018年2月 | FRB 第16代 連邦準備制度理事会議長 ジェローム・パウエル議長(2018年2月5日~) |

| 2020年9月 | 第99代 内閣総理大臣 菅義偉(2020年9月16日~2021年10月4日) |

| 2020年3月 | FRB 政策金利 引下げ 1.50%~1.75%→1.00%~1.25%(2020年3月3日) |

| 2020年3月 | FRB 政策金利 引下げ 1.00%~1.25%→0.00%~0.25%(2020年3月15日) |

| 2021年10月 | 第100・101代 内閣総理大臣 岸田文雄(2021年10月4日~2024年10月1日) |

| 2022年3月 | FRB 政策金利 引上げ 0.00%~0.25%→0.25%~0.50%(2022年3月16日) |

| 2022年5月 | FRB 政策金利 引上げ 0.25%~0.50%→0.75%~1.00%(2022年5月4日) |

| 2022年6月 | FRB 政策金利 引上げ 0.75%~1.00%→1.50%~1.75%(2022年6月15日) |

| 2022年7月 | FRB 政策金利 引上げ 1.50%~1.75%→2.25%~2.50%(2022年7月27日) |

| 2022年9月 | FRB 政策金利 引上げ 2.25%~2.50%→3.00%~3.25%(2022年9月21日) |

| 2022年11月 | FRB 政策金利 引上げ 3.00%~3.25%→3.75%~4.00%(2022年11月2日) |

| 2023年4月 | 第32代 日本銀行総裁 植田和男(2023年4月9日~) |

| 2024年3月 | 日銀 政策金利 引上げ 0.00%~0.10% |

| 2024年7月 | 日銀 政策金利 引上げ 0.00%~0.10% → 0.25% |

| 2024年10月 | 第102・103代 内閣総理大臣 石破茂(2024年10月1日~) |

| 2024年12月 | FRB 政策金利 引下げ 4.50%~4.75%→4.25%~4.50%(2024年12月18日) |

| 2025年1月 | 日銀 政策金利 引上げ 0.25% → 0.50% |

| 2025年1月 | 第47代 大統領 ドナルド・ジョン・トランプ(2015年1月20日~) |

政策金利

| 年月 | 日銀 | FRB | ECB |

|---|---|---|---|

| 2013/11 | 0.25% | ||

| 2014/6 | 0.15% | ||

| 2016/3 | 0.00% | ||

| 2020/3/3 | 1.00~1.25% | ||

| 2020/3/15 | 0.00~0.25% | ||

| 2022/3/16 | 0.25~0.50% | ||

| 2022/5/4 | 0.75~1.00% | ||

| 2022/7/27 | 2.25~2.50% | ||

| 2022/9/21 | 3.00~3.25% | ||

| 2022/11/2 | 3.75~4.00% | ||

| 2024/3 | 0.00%-0.10% | ||

| 2024/7 | 0.25% | ||

| 2024/12/18 | 4.25~4.50% | ||

| 2025/1 | 0.5% |

引用元 The Fed - Economy at a Glance - Policy Rate | FRB

引用元 Official interest rates | ECB

引用元 金融政策等の変遷(年表)| 一般社団法人 全国銀行協会